探究と情報をつなぐ(2)〜SSH指定校としての「データ駆動型探究」に向けた実践〜

2024年8月29日 伊藤 大貴(大分県立大分舞鶴高等学校)

1.統計の必要性

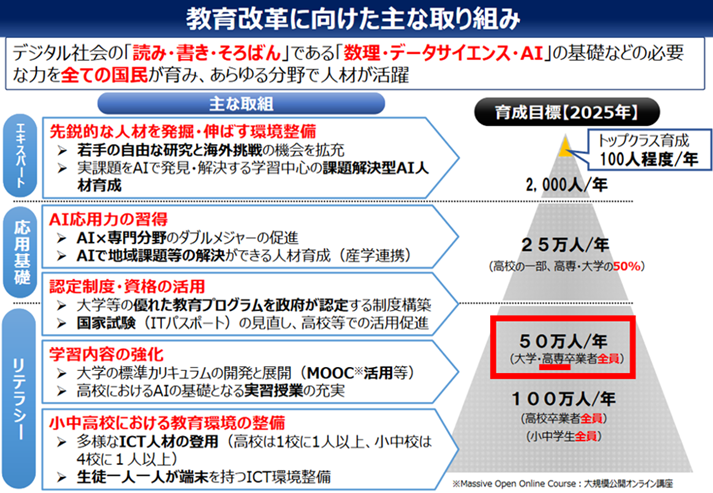

Society5.0に向けた様々な取り組みが進む中、学校教育では、データをもとに行動や意思決定を行う「データ駆動型」の学習活動を中心的に担う教科として、高校「情報Ⅰ」及び「情報Ⅱ」の統計・データサイエンスに関する学習の重要性が示されている1)。そのような中、2022年度より大学の初年次教育においても、「数理・データサイエンス・AI」に関する講義内容が位置づけられた。これは、大学生の数理・データサイエンス・AIへの関心を高め、適切に理解し活用する基礎的な能力や、課題を解決するための実践的な能力を育成するため、数理・データサイエンス・AIに関する知識及び技術について体系的な教育を行うことを目的に設定されている。これらのことから、高大接続を見据えた統計に関する学習は重要性を増しており、さらなる知見の集積が求められる。さらに、探究活動や課題研究における「データの収集・分析・活用」の観点から照らし合わせても、高等学校普通教科「情報」の位置づけは重要であると考えられる。実際に、学習指導要領解説情報編を見ても、データの活用に関する内容が充実しており、これからの情報教育には「統計やデータサイエンス」に関するリテラシーへの期待が含まれていることがわかる。

表1 学習指導要領解説情報編に記載されているデータの活用に関する学習内容

| 情報Ⅰ | 情報Ⅱ |

| ・質的データと量的データ ・データの整理(データクリーニングなど) ・欠損値や外れ値の扱い方 ・データの様々な可視化 ・テキストマイニング ・オープンデータの活用 ・複数の散布図(散布図行列) ・相関と交絡因子 ・単回帰分析 | ・選択バイアス,情報バイアス ・機械学習,訓練データ,過剰適合 ・重回帰分析,モデルの調整,多項式回帰 ・分類,条件付き確率,近傍法,木構造を用いた予測 ・クラスタリング ・文字認識,画像認識等 ・人工知能 |

しかし、「情報Ⅰ」の「データの活用」の単元における統計の学習活動に関して、汎用性のある実践的な事例研究は管見する限り見受けられない。その要因として、データ分析を1人1台端末で行うことに困難があることが挙げられる。主にデータ処理や統計分析を行うための環境は、いわゆる「コンピュータ室」にあり、環境的な要因に依存している。しかし、1人1台端末環境では、主にタブレット端末を用いており、細かな操作や入力方法等に制約があることから、統計処理を行うことが難しく、様々な教室で行うことが想定される「探究活動」などへの転移が阻害されているとも言える。また、統計ソフトの活用についても、操作方法やデータの解釈について教えることに大きな労力が必要となるほか、配備されている生徒用コンピュータの数や性能等を含めた「コンピュータ室」の環境に大きく影響されることが指摘できる。このような課題点に関して、高等学校情報科担当教員の多くが統計の学習指導に対して不安感を持っていることが明らかになっており、「情報Ⅱ」の「データサイエンス」への対応や大学の初年次教育として位置づけられた「数理・データサイエンス・AI」との接続が懸念される。

そこで、SSH指定校において、時間的・空間的・技能的な制約に影響を受けない統計分析の学習活動、および、生徒自身による探究的な統計分析・機械学習の実践を可能とするWebアプリケーション及びWebマニュアルの開発を行った。また、試行的な実践授業を通して、「データ駆動型探究活動」や「統計」に特化したカリキュラムの具体的な方略について授業実践を通して、情報リテラシーや関連する諸要因の育成について具体的な方略を検討することとした。

次回は、開発したカリキュラムとWebアプリケーションについて述べる。

引用参考文献

文部科学省:AI戦略等を踏まえたAI人材の育成について, p.2(2019)

URL:https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg7/20191101/shiryou2_1.pdf

大橋真也:高等学校共通教科「情報」におけるデータサイエンス,コンピュータ&エデュケーション,第52巻,第1号,pp.3-12(2022).

下地勇也ら:共通教科情報科の学習指導要領改訂に対する担当教員の意識,教育情報研究,第36巻,第1号,pp.3-12(2020).